まえがき

今回修理するマウスは「Logicool G300」。このシリーズはロングセラーモデルでほとんど変更が加えられずに10年近く売り出されている。最新型だと G300Sr という名称だ。オンボードメモリを搭載しているので設定さえしてしまえばLinuxでも使える。

ほぼ毎日使い続けていたにも関わらず、ボタンにヘタりはなくガタツキも少ないのでまだまだ使える状態。さすがOmron製のスイッチを使っているだけある。が、ホイールだけが反応しなくなってしまった。

故障したのはおそらくホコリが原因だというのは最初から検討がついているので修理は簡単なはず。

必要な道具

- 2mm フィリップスドライバ(プラスドライバ)

- ピックやプラスチック製オープナー

- いらない筆

- 綿棒

- ドライヤー

作業開始

1. ソールを剥がす

一見どこから内部にアクセスすればいいかわからない。

スマホみたいに接着剤で接着されているのかと思いきやマウスソールの下にネジがあるようだ。

マウスを裏返すと大きめの黒いマウスソース(マウススケート)が3つある。これを全部剥がすとネジが暴露する。

ヒートガンなどで少し温めると剥がしやすいらしい。

しかしそんなものを持っていなかったので代わりにドライヤーの温風を当ててから剥がしたらだいぶ剥がしやすかったのでおすすめだ。

あとプラスチック製のヘラやスパッジャー使うとマウスへのダメージが少なくて済む。スマホを修理するときによく使うものだが、それ以外のデジモノを修理するときにも活躍するので持っておいて損はない。無ければカードでも良いが微妙に太かったり曲がったりで使いにくい。金属製のヘラやマイナスドライバーを使うと手が滑ったときに大きなキズができてしまうことがあるため使わない方が良いだろう。

この取り外したマウススケート(ソール)はまだ状態が良いので捨てずに再利用することにした。

粘着力がなくなってしまったら薄い両面テープなどをつければ良いが、折れ曲がってしまった場合はAliExpressに下のような代替品も売られている。

2. マウス本体を分解

すべてソールを取ると合計4つのネジ穴が出てくる。これをすべてはずす。

2.0mmのフィリップスドライバー(プラスドライバー)を使った。

3. マウス基盤を掃除

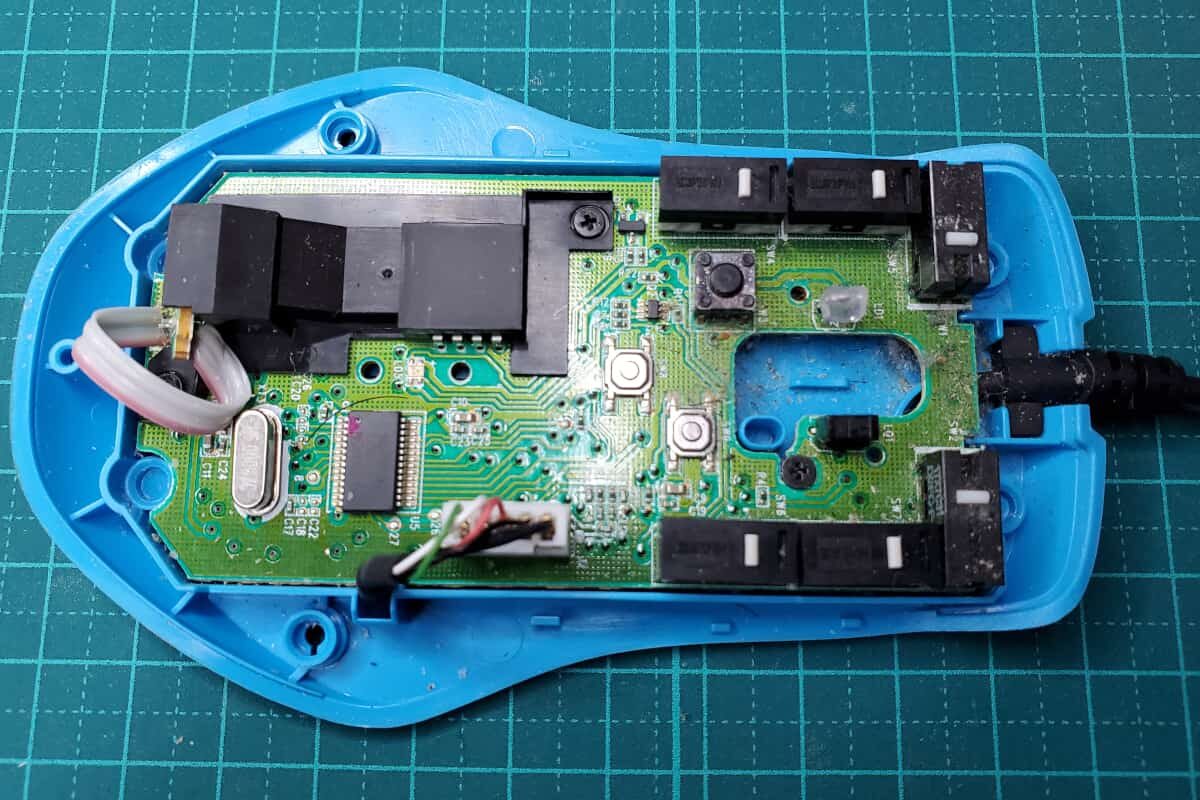

中身を見てみたところかなりほこりや木くずみたいなものなどが溜まっていた。作業台のすぐ横においていたせいだろうか。

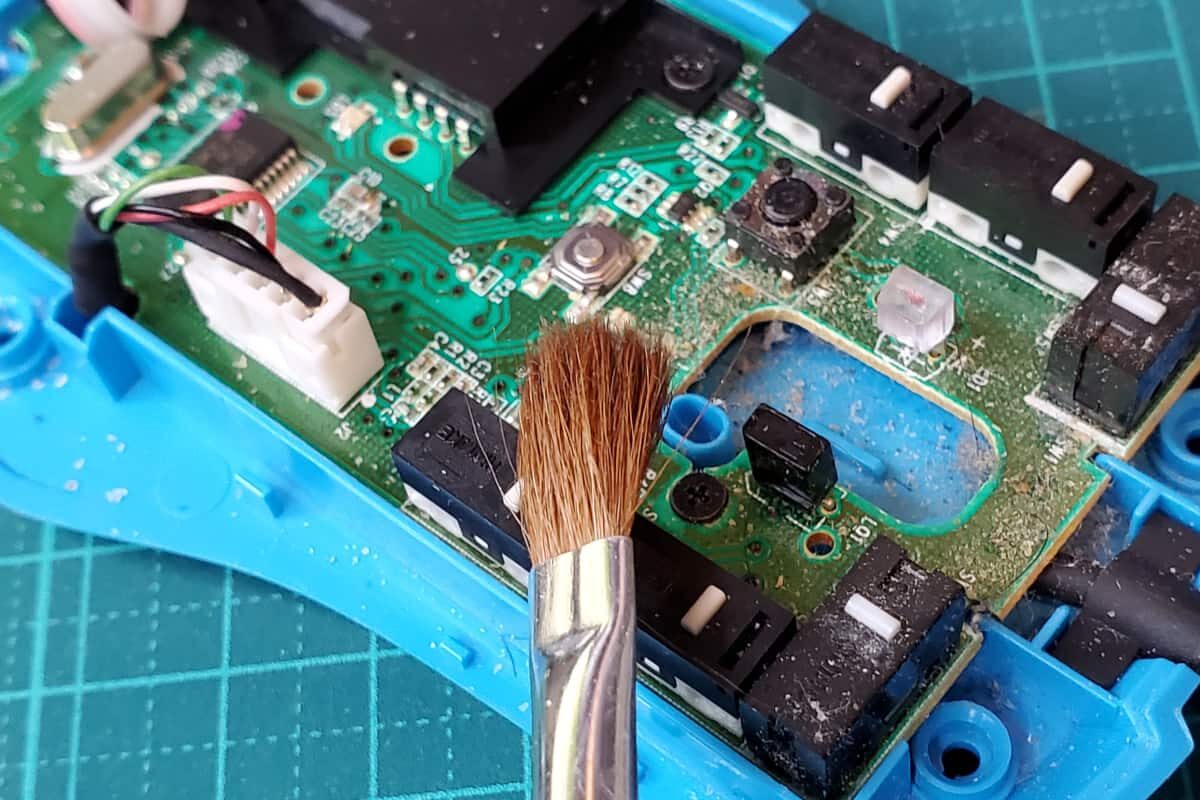

いらないトールペイント用の筆が転がっていたのでこれを使ってほこりを除去。真ん中の基盤に大きな穴が空いているところにマウスホイールが動くスペースがある。右に見える透明な色の箱が光信号を発し、マウスホイールのスポークの回転を左側の黒い箱で読み取っているものと思われる。

4. マウスホイールの上部を分解

マウス上部のマウスホイールにも大量のホコリが溜まっていた。これだけホコリが詰まっていたら光学センサが反応しないのも納得だ。

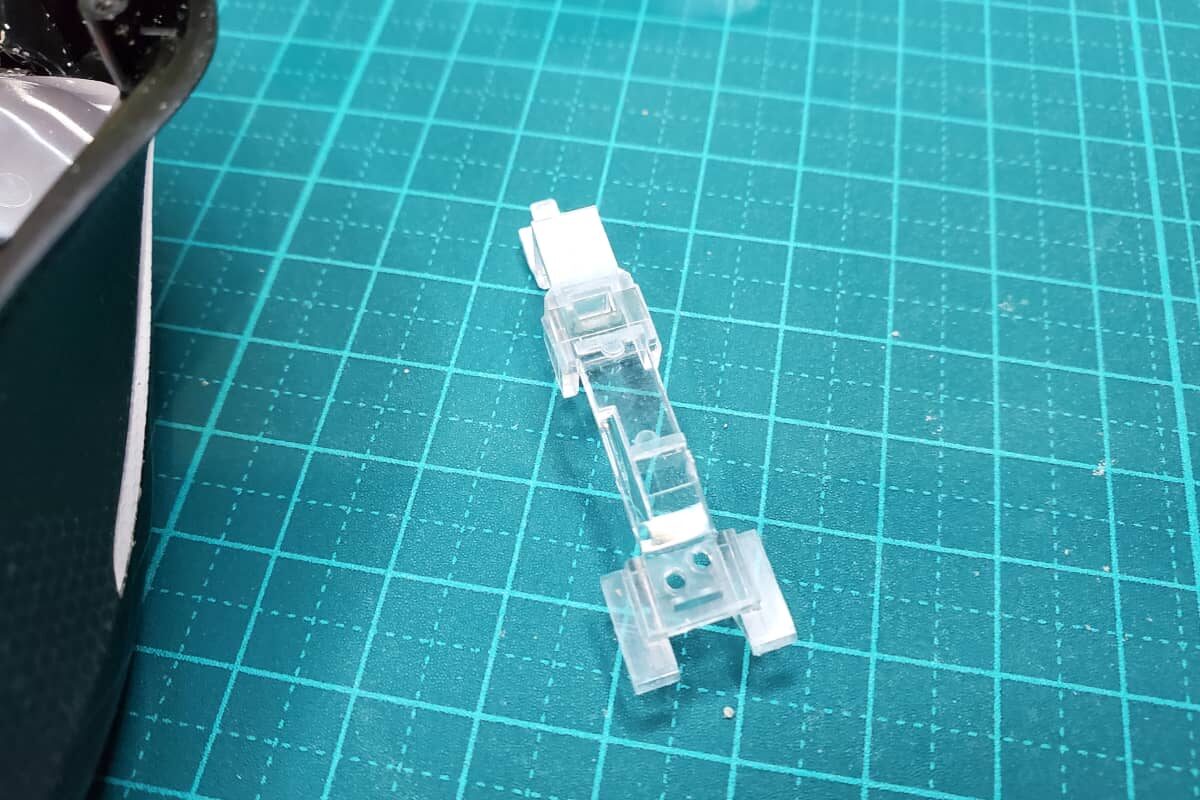

マウスの上面にある透明なプラスチックカバーを外す。これを外すことによって側面で光るLEDカバーを取り外すことができる。

半透明なプラスチックパーツはLED光を通し、ユーザにどのモードか知らせる役割がある。この隙間には手垢など汚れが溜まりやすいので取り外して掃除するのがおすすめ。取り外すには外側から押したり少しコツが必要だ。5分くらい格闘してようやく外すことができた。

クリアパーツを除去した状態。まだバラせるところがあるがこのままでも十分汚れが取れるのでこのまま掃除することにした。

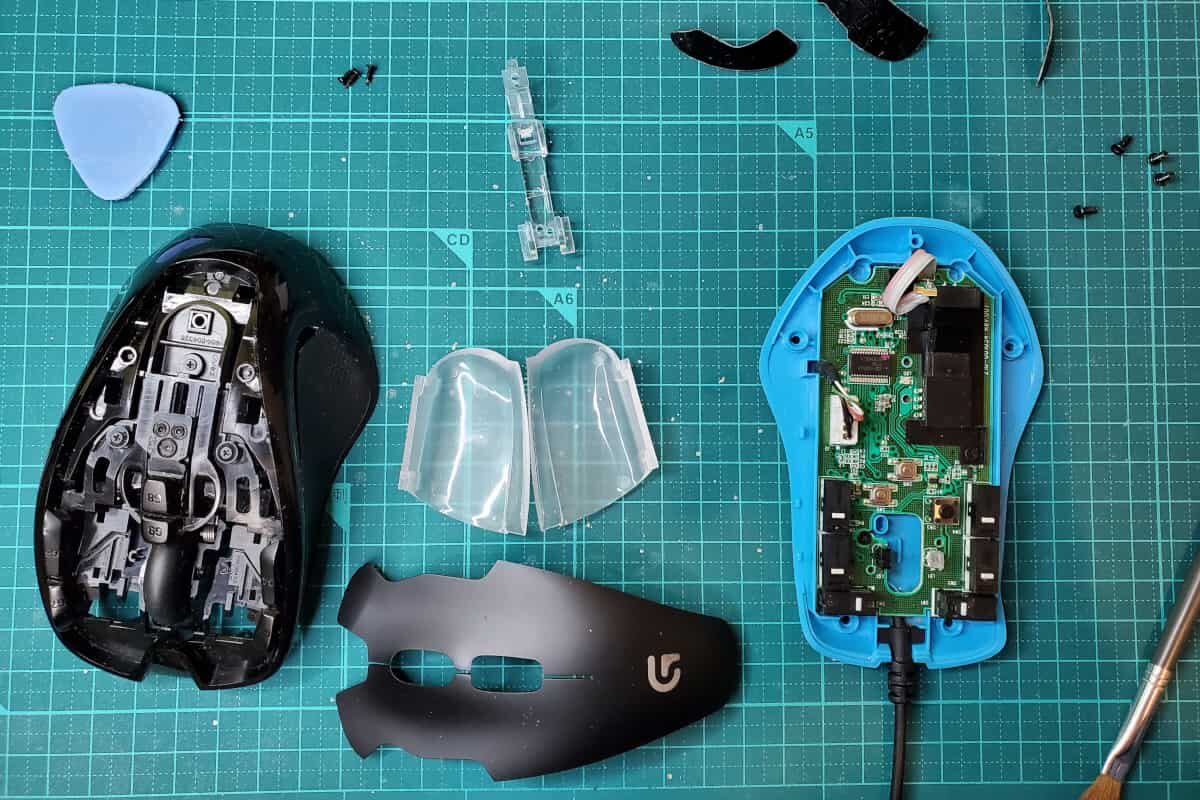

分解した G300Sのパーツを並べた状態。

マウスホイールは若干掃除がしづらかったが、あまり乱暴に扱うとホイールのスポークが折れてしまうかもしれないので綿棒とピンセットを使ってやさしくホコリを除去した。

5. 再組み立て

あとは逆の手順で組み直すだけだ。

温めてからマウスソールを剥がしたため変形を最小限に留めることがきた。

マウスホイールは新品同様に反応するようになった。側面のラバーグリップが若干すり減ってきたがあと数年は使えそうだ。セールなどで2000円台で売っていたりと安い機種ではあるが、個人的にはデジモノは毎回違うものを買いたいのであと2〜3年はがんばってもらおうと思う。

作業時間はだいたい30分。よほど複雑なマウスでもなければ内部掃除程度ならば1時間はかからない。

おわり

コメント