ポタプロが断線してしまった。無理やりケーブルを引っ張るということはしなかったが何度も落としたり割と乱暴に扱っていたのが祟った。その結果、右側のドライバから音が出なくなってしまった。ケーブルをよじるとたまに音が入ることから恐らくケーブル内の銅線が切れてしまったのだろう。

ポタプロのケーブルはこの通り極細。いくらこのモデルのケーブルがナイロン加工した特殊仕様のものだとしてもいつかは壊れるだろうなとは思ってた。しかし、2年と保たずに駄目になるとはおもわなかった。

根本からブチブチブチーっと断線したならわかるがたまに音が聞こえるものだからなんとも気持ちの悪い症状だ。後継にあたる KPH30i を買ってしまおうかとも考えたが、いつの間にかこのデザインをスッカリ気に入ってしまっていた。

そこで同胞はいないかとネットをさまよってた時にMOD文化というものに出会った。リケーブル(配線しなお)したりパッドを変えたり無線化するといったものだ。その中でもデタッチャブル化(脱着可能化)というものが目を引いた。ヘッドホンに抜き差しできる端子を取り付けるというのだ。こうすることで断線してもケーブルだけ差し替えたりBluetoothユニットを差し込んで無線化できるようだ。これはやらない手はない。

本格的な夏場を迎える前になんとかしたいという想いもあり早速取り掛かることに。

ディタッチャブル端子には様々なものが存在する。「A2DC」が最もオーディオデバイスに向いてそうだがあまり普及しておらず、部品も結構高価なので「MMCX端子」にすることにした。

必要な工具と部品

まず部品と工具を用意。

- はんだごてなど一式

- はんだクリップ

- はんだ ヤニ入り(音楽機器用か電子機器用)

- ピンセット

- 丸ヤスリ

- グルーガン

- 耐熱マット

- MMCXメス端子

MMCX端子とはんだごて以外はおそらく100円均一で手に入る。MMCX端子はロングタイプのものを使用する。ネジリング付きのものを買ったが今回は使用しなかった。加工がうまい人ならばリングを削って上手に収納できるかもしれない。

また、AliExpressでは最初からケーブルがはんだ付けしてあるMMCX端子も売られているのでそちらもおすすめだ。これならば作業はものの数分で終わるだろう。

はんだはヤニが入っていないものを使うと加工面が汚くなるのでヤニ入の音響用はんだを使おう。 DAISO でも大きな店舗で売っているのでオススメだ。

作業内容

サウンド・ドライバ・ユニットをヘッドバンドから外す。

ポタプロのサウンドドライバ取り外すのは簡単。ヘッドバンドとドライバユニットの隙間からジョイント部分が見える。工場で取り付けやすいよう横にスリットが入っているのでその線に沿って力を入れてパチッと外すだけだ。

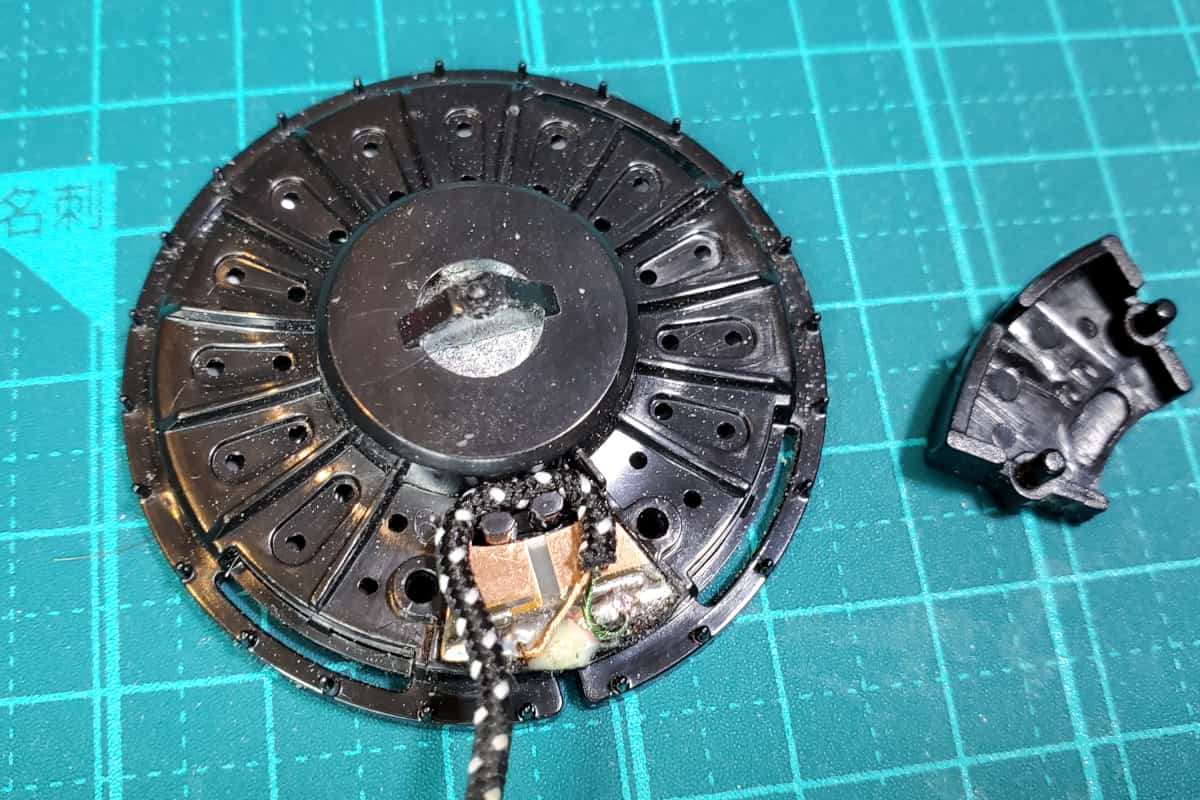

イヤーパッドとケーシングを外す

イヤーパッド部分はいくつもの小さなトゲによって固定されている。パッドを上に引っ張りながら外側に向けて少しずつトゲから外していく。乱暴に引っ張るとパッドが破けてしまう場合があるので優しく外す。

ケーシングはマイナスドライバか硬いカードを使って隙間に挿入し、両側を少しずつ持ち上げていくと破損なく簡単に取り外すことができる。

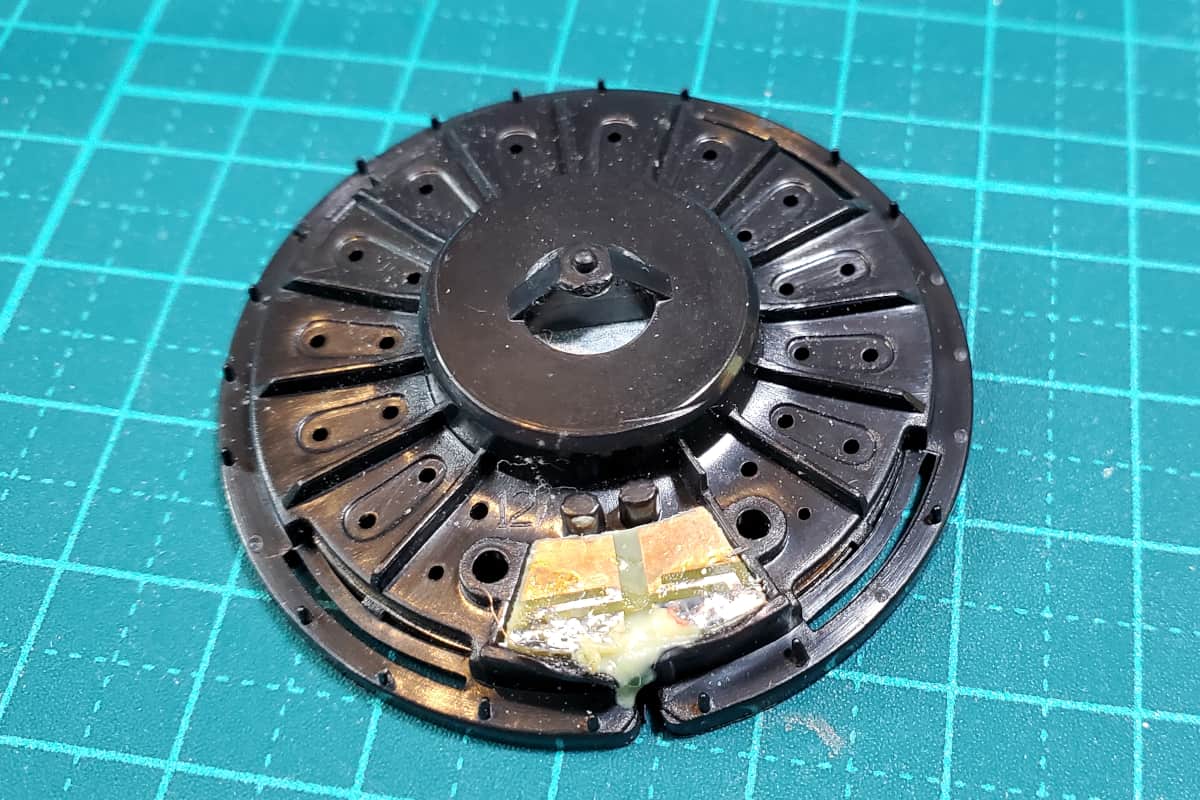

カバーを取り外した状態。中身はものすごく単純な作りだ。

ケーブルを除去する

既存のケーブルをはんだごてを軽く当てて素早く除去しよう。あまり熱しすぎると基盤を壊れてしまうこともある。

基盤下部に白いガムのような接着剤があるがこの下にある細いワイヤーを保護しているので気持ち悪いからといって取ってはならない。

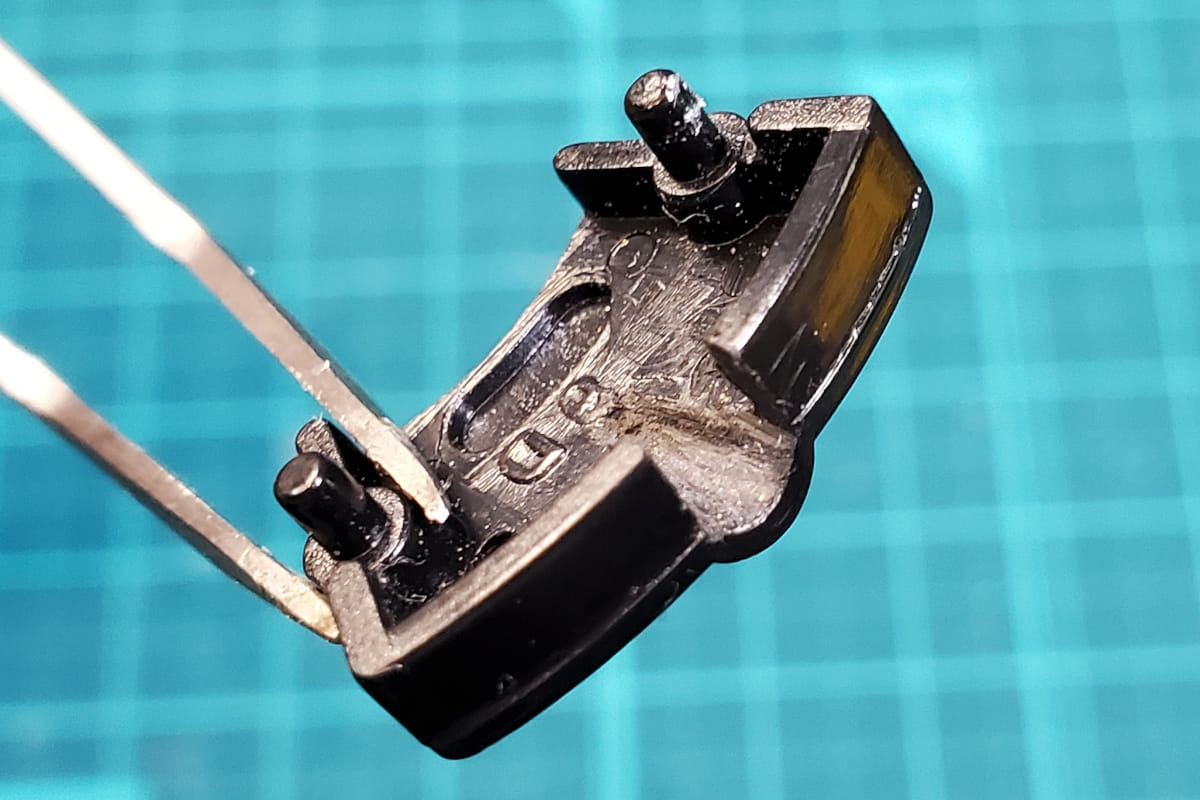

ケーシングを整形する

基盤とワイヤーを保護しているケーシングを削って MMCX端子 を取り付けられるようにする。あまり削りすぎると強度が落ちてしまうので慎重に削っていく。ミニルーターなどがあればすぐに作業が終わるが容易に削りすぎてしまうため、私は100円均一で売っていた丸ヤスリを使って少しずつ MMCX端子 を試しに入れながら削った。

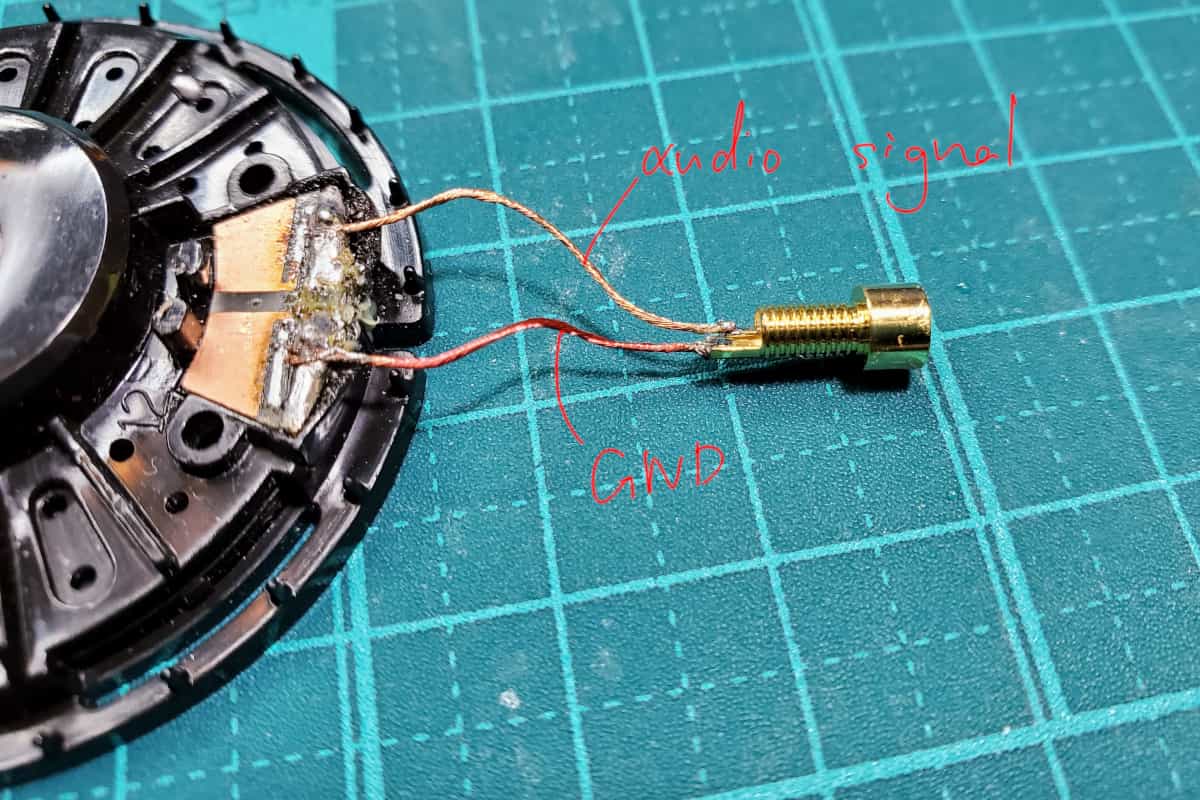

はんだ付け

MMCX端子 とドライバを接続するケーブルをはんだ付けを行う。今回は元のケーブルから引き抜いた銅線を用いて接続することにした。本来ならばオーディオ用の保護膜があるケーブルが望ましいと思うが絶縁テープを巻くことで代用した。ドライバ金属コネクタの右側がオーディオシグナル、左側がグランド(GND)。オーディオシグナルは MMCX端子 の真ん中の細い棒に、GND は外側の金属のどの部分でも良いのではんだ付けする。

予めケーブルと端子側にはんだをつけておくと加工しやすい。ここでも素早く作業しよう。はんだ付けする際にずれないよう MMCX端子 を固定するクリップも用意しておくと便利だ。

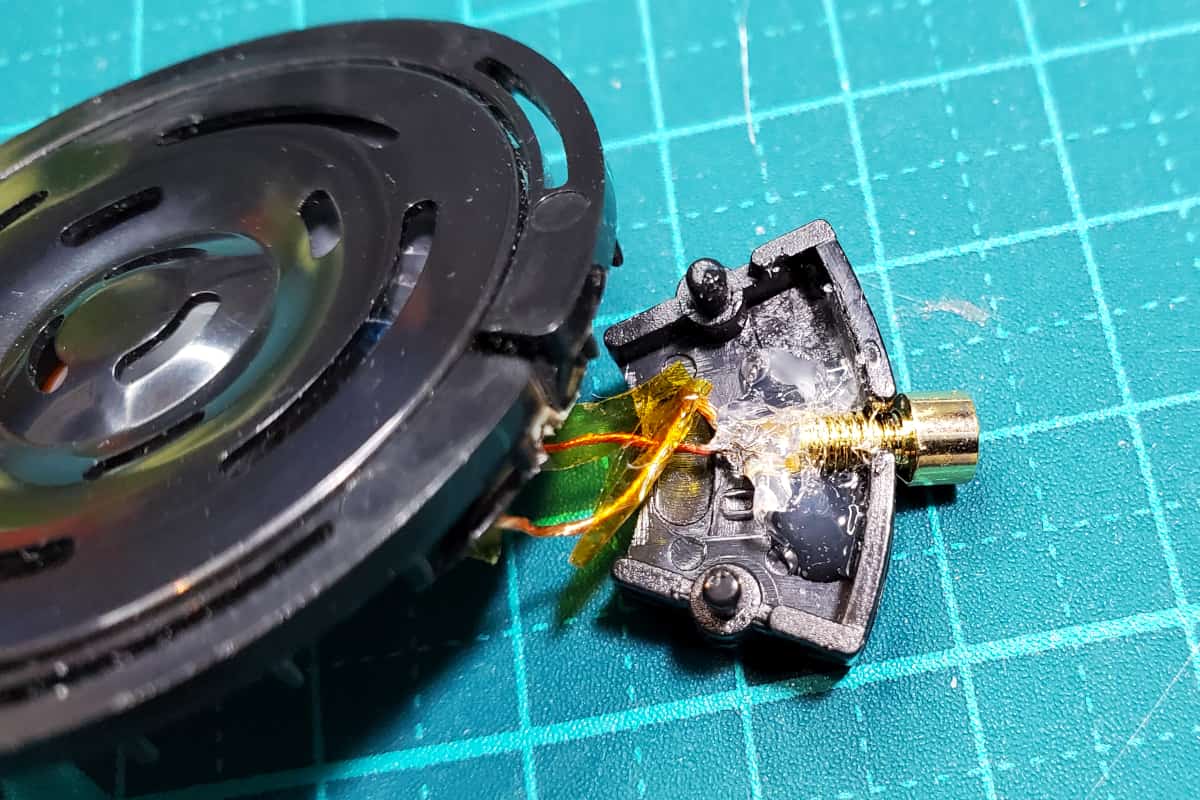

グルーガンでMMCX端子を固定

絶縁テープでそれぞれのケーブルが接触しないよう保護し、グルーガンでエチレン樹脂を溶かし入れ MMCX端子 を固定した。エチレンは絶縁体なのでたっぷりめに付けても問題なし。ただしケーシングを元に戻すときのことを考えて少し余裕を持たせよう。

今回はグルーガンを使用したができればエポキシ樹脂でガッチリ固めたの方が良い。というのもMMCX 端子を外す時にかなり強い力がかかるのでエチレンだとすっぽ抜けてしまうことがあったからだ。やり直しが効かないが思い切って強力なもので固定したほうが良い。

ヘッドバンド、イヤパッドを取り付け

改造が完了したら上の画像のようになる。

注意点

単純な作業なのだがハンダ付けがとにかく細い。

電子工作に慣れていなければ数回はやり直す羽目になるかもしれない。

私はなかなかハンダ付けが成功せず、熱し過ぎて中身のポリカーボネート溶けてしまい3個もMMCX端子をお釈迦にしてしまった。

不安な方は先述したMMCX端子にケーブルがはんだ付けされてある商品を購入することをおすすめしたい。ハンダゴテで加熱する時間は最小限に留めることが重要。

あとがき

MMCX端子を取り付けたことによって耐久性と汎用性が増した。MMCXの圧着コネクタはかなり力を入れて挿入しないとちゃんと接続されない。カチッと言うまではめるとちょっとやそっとじゃ抜けない安心感があるが…構造上製造過程での品質管理によってはかなりバラツキが生まれそうな端子である。なるほど、A2DC端子というのも開発されるわけだ、と感じた。

あとは無線化もしてみたい。日本では Bluetoothモジュール は高いが海外の通販サイトだと 2000円以下 で購入できるので少々時間がかかるがそちらで注文することにした。

海外の掲示板ではMMCX端子が出っ張らないように精巧に研磨したMODも見かけた。それに比べこの MODは端子が露出していてブサイクかなとも思ったがこれはこれで金色の端子がアクセントになって良い気がしてきた。

しかし端子が出っ張っている分耐久性もこちらのほうが低いかもしれない。あまり乱雑に扱わないよう注意しようと思う。

おわり

コメント